Degustazioni

Il Ramandolo dal Verduzzo

Offerto nei banchetti di Papa Gregorio XII durante il Concilio del XV secolo

Terra di Celti e Longobardi, l’ampio anfiteatro che incornicia il borgo di Nimis, nel Friuli orientale, ci riporta a un vino dalle origini antiche. È il Ramandolo, offerto nei banchetti di Papa Gregorio XII durante il Concilio del XV secolo. E proprio lungo le dorsali di queste colline marniche sorgono i vigneti di un bravo vignaiolo quaranteseienne, Daniele Gervasi: quattro ettari vitati di proprietà (seguiti col fratello Vinicio), allevati a guyot e posizionati su terreni «poveri» da rocce sedimentarie. Davvero eccellente il suo Ramandolo 2008, proposto in due versioni: la prima è frutto di una vendemmia tardiva a ottobre d’uve verduzzo. La seconda viene invece ottenuta con un passimento totale delle uve. L’oro è il colore di entrambi, che hanno profumi dolci e freschi che ricordano la frutta esotica nel primo e l’arancia candita e l’albicocca. In bocca il sorso è dolce quanto basta per farti chiudere gli occhi, ma di un dolce carico di speziature caratteristiche e nel primo esemplare note da «grande» vino dove avverti l’acidità, ma anche tannini che quasi allappano il palato. Ha persistenza lunga, tanto da richiamare l’abbinamento col Montasio (il primo) o con formaggi erborinati (il secondo proposto nella tradizionale bottiglia da 50 cl). Ma sorprendente è anche il Colli Orientali Rosso Moro 2007, un blend di uve merlot, cabernet franc e refosco, tutte sottoposte a passimento. Dopo la sosta nelle cassette per una quindicina di giorni, avviene la vinificazione per «alzata di cappello», ovvero con leggera macerazione sulle bucce; quindi il lungo affinamento in barrique e tonneaux. Il vino sorprende per il colore rubino molto concentrato, al naso la freschezza della frutta rossa. Spettacolare l’assaggio: ingresso morbido, fresco, di grande equilibrio, pieno, con una persistenza fruttata che lo rende ghiotto, accanto a succulente carni rosse. Spazio infine per il Refosco, vinificato in acciaio e in barrique. Insomma, un invito per mettersi in viaggio verso Tarcento e Nimis, alla riscoperta di un grande Friuli.

Ricetta: Il Vino Lambrusco incontra il Riso Vialone Nano

Un incontro tra due capisaldi della cucina mantovana: riso Vialone Nano Mantovano e Vino Lambrusco, in un connubbio che esalta generosità, sapore e cremosità.

Ingredienti per 6 persone

•480 g riso vialone nano

•brodo vegetale

•3 bicchieri di Lambrusco secco

•cipolla

•olio di oliva

•Asiago dolce 80 g

•sale pepe

Preparazione

Tritare la cipolla, farla appassire in una pentola con un cucchiaio di olio d’oliva, aggiungere il riso, tostare, bagnare con un mestolo di brodo vegetale e mescolare.

In un pentolino a parte, versare il vino e farlo ridurre della metà.

Continuare a versare brodo nel riso, e sempre mescolando, portare quasi a cottura, e versare il vino che avevamo portato a leggera riduzione, mescolare bene, mettere quindi nella pentola l’Asiago che avevamo tagliato a cubetti, mescolare e far mantecare bene, regolare di sale, di pepe e di Parmigiano, e servire. In abbinamento Lambrusco metodo classico “Mopso”.

Capodanno 2013 cenone: come abbinare il vino al cibo

Consigli e suggerimenti per la scelta dei vini in occasione di Capodanno: scopri gli abbinamenti giusti su Sapori e Ricette.

Da pochissimo è passato Natale ma è già tempo di pensare a Capodanno e al cenone del 31 dicembre 2012, ultimo giorno prima dell’arrivo del nuovo anno. In questa occasione diventa fondamentale la scelta del vino con cui effettuare il brindisi in compagnia di amici e parenti.

Se avete ancora qualche dubbio sulla scelta del vino, ecco che in nostro soccorso arrivano i consigli di Salvatore de Lio, il manager di Enoteca Italiana, che per l’occasione ha fornito molti suggerimenti utili per effettuare un buon accostamento cibo e vino.

Per prima cosa: la scelta dell’origine. Visto il periodo di grande crisi economica, è giusto dare la priorità a vini di origine italiana, che mantengono un buon rapporto qualità/prezzo.

Iniziamo con la cena con uno Spumante, che può essere un Franciacorta o un Trento DOC (da utilizzare entrambi anche per il resto della cena) oppure il Prosecco o i prodotti dell’Oltrepò Pavese.

Durante il cenone la scelta del vino cambia categoricamente in base al tipo di pietanze che andiamo a proporre ai nostri commensali: se sono tortellini associate un bianco, un Bonarda o un Lambrusco d’Emilia; se avete primi di pesce scegliete Fiano di Avellino, Roero Arneis piemontese o un Soave Superiore del Veneto.

Con sughi di carne o piatti di caccaigione meglio abbinare un vino fresco e giovane, come un Negroamaro o un Montepulciano d’Abruzzo; per i secondi a base di carne come l’arrosto o la faraona, potete sceglire tra un Chianti Classico DOCG o un Sagrantino di Montefalco mentre per capriolo o cinghiale dovete puntare a tannini più decisi, come Amarone della Valpolicella o Barolo o Brunello di Montalcino. Il bollito, infine, dà il meglio di sè se accompagnato al Lambrusco o al Barbera.

Passiamo al pesce: se dovete portare in tavola i crostacei, meglio scegliere un Gewürztraminer mentre se avete a che fare con il baccalà, via libera al Castel del Monte e rosato d’Italia, ma anche Montepulciano, Negroamaro e Uva di Troia vanno bene.

Terminiamo con l’argomento dolci: con panettone e pandoro è meglio associare il Moscato d’Asti, mentre per Panforte e Ricciarelli si parla di Vin Santo della Toscana. La questione diventa un po’ più complessa per le torte: se è alla cremapotete optare per il Moscato di Pantelleria, la Malvasia delle Lipari o lo Sciacchetrà delle Cinque Terre mentre se è al cioccolato andate tranquilli con il Barolo Chinato o il Refrontolo Passito.

Coi Beatles? Un Prosecco di Valdobbiadene

Vi sarete sicuramente accorti che, durante la degustazione di un vino, ci capita spesso di dire che riscontriamo “note agrumate”, “accenti tannici”, un “insieme armonico”. E questo dei termini descrittivi non è il solo paralellismo possibile per dichiarare “simili” il vino e la musica: siamo in mondi fatti entrambi di sfumature, di riflessi. Mondi difficili (come soffermarsi su una partitura o eseguire una approfondita analisi sensoriale), ma anche facili (come una canzone pop o un bicchiere di rosso bevuto di un fiato). E poi, ogni composizione è sempre il risultato della cultura e dell’ambiente in cui vive il suo autore ma anche del tempo e del luogo: come ogni vino è la summa di fattori concomitanti in modo virtuoso come territorio, vitigno e clima, governati dall’uomo. Proveremo, in queste righe, a fare un piccolo gioco: una sequenza di vini che corra al fianco di altrettanti brani musicali, con il caloroso invito ai nostri lettori a provare l’esperienza…con il sonoro!

Un Prosecco di Valdobbiadene fresco e citrino, un messaggio di gioventù e freschezza, di tempi felici e di momenti spensierati, di un aperitivo in buona compagnia: anche dopo più di quarant’anni ci sembra di sentire nell’aria le voci ridenti dei Beatles nella loro indimenticabile “Love me do”. Con una punta di nostalgia… Ma un vino bianco può dare anche sensazioni più complesse, meno immediate, pur restando di facile approccio. Perché non pensare allora ad uno Chardonnay, magari con un breve passaggio fermentativo in legno? Il calice in mano, è il momento di “It’s for you” di Pat Metheny, raffinato chitarrista americano dotato di uno stile a cavallo fra country e jazz, una musica che prende l’orecchio ma lascia anche lo spazio per i pensieri.

La struttura aumenta, i suoni si fanno più ricercati, più sottili ma allo stesso tempo importanti: con un balzo nel tempo ci portiamo nella New York degli anni ’50 del secolo scorso, ottimismo e progresso in salsa americana. John Coltrane interpreta la grande tradizione della musica nera sposandola con la cultura industriale del Nordamerica. I chiaroscuri e le variazioni ardite di “My favorite things” non possono non ricordare la nuances olfattive e degustative che saprà procurarci un Pinot Nero dell’Alto Adige.

Il corpo e la struttura crescono, l’orchestra si fa più numerosa: una equazione che si applica ai suoni ma anche ai vini. La componente di un affinamento in legno più marcato ed il ruolo decisivo di un vitigno dalla personalità robusta ed elegante insieme quale è il Sangiovese: è quello che troviamo in un Chianti Classico Riserva, al quale ci sentiamo volentieri di “accordare” la “Sinfonia del Nuovo Mondo” di Dvorak, opera per definizione “internazionale” e di grande respiro.

Non appaia scontato chiudere con dolcezza, un invito alla quiete, alla tranquillità e alla serenità di un fine serata. Che ne dite del Coro a bocca chiusa che chiude il secondo atto della Madama Butterfly di Giacomo Puccini? Ci piace pensare, qui, ad un grande passito, come ad esempio un Sauternes, ove l’infinita gamma di profumi e sapori che un vino del genere ci può procurare crea un magnifico contrasto con la semplicità e la linearità del brano musicale.

Vino e musica, quindi, a muovere le nostre emozioni, a dare un contributo di benessere al nostro vivere quotidiano, nel profondo rispetto della soggettività che rende ogni nostra preziosa bottiglia e ogni nostro prezioso disco così unici.

Il primitivo di Manduria il migliore vino d’Italia

BARI – Un vino primitivo di Manduria per il secondo anno risulta essere il migliore d’Italia. Lo rende noto l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Dario Stefano.

“Anche quest’anno – evidenzia – la Puglia enologica ci regala un grandissimo risultato, che riempie il cuore di orgoglio e ci fa guardare al futuro con ancora più entusiasmo e motivazione. L’azienda Gianfranco Fino di Manduria, infatti, per il 2ø anno consecutivo raggiunge l’apice della prestigiosissima classifica dei primi 100 vini rossi d’Italia elaborata da Milano Finanza”.

Si piazza – viene sottolineato – al 1øposto il Primitivo Es 2010 con un punteggio di 476,5, risultato della sommatoria dei punteggi delle principali guide di settore: Gambero Rosso, Espresso, Veronelli, Bibenda e Luca Maroni.

“Un bis prestigioso mai raggiunto prima: un risultato straordinario – evidenzia Stefano – che certifica una strategia regionale azzeccata e vincente di valorizzazione dei nostri vitigni autoctoni, vere radici identitarie pugliesi, non solo produttive ed enologiche, ma anche sociali e cultural, se pensiamo che intorno ai nostri vitigni autoctoni tante nostre comunità e borghi rurali si sono costituiti e individuato la propria identità. Oggi quegli stessi vitigni ci fanno risplendere nel panorama enologico di tutto il mondo”.

Per la Puglia si tratta di un grande risultato, “arricchito da ben altre tre postazioni raggiunte nella stessa classifica: al 25ø posto Patriglione 2007, al 33ø Nero di Conti Zecca, al 35ø Visellio di Tenute Rubino”.

Barbera del Sannio, il vino che vuole cambiare nome

Viene confuso con il collega piemontese. Allora, ecco l’idea di una nuova denominazione.

Shakespeare aveva torto: il nome è importante, almeno quando si parla di vino.

Nato nel Sud Italia, il Barbera del Sannio è un vino di qualità, che trova difficoltà ad affermarsi, specialmente nei mercati esteri.

Allora, per cercare soluzioni, la recente “Natale divino” di Castelvenere ha visto riuniti l’Amministrazione locale, l’associazione Cantine al Borgo e la Pro Loco.

Responso della conferenza, il problema sta nel nome: all’estero, il termine “Barbera” viene associato al vino piemontese; chi lo condivide, viene considerato al meglio un parente povero.

Chiarisce Angelo Pizzo, enologo: “Sul mercato nazionale ed internazionale la denominazione Barbera penalizza il vino sannita relegandolo ad un ruolo di copia del primogenito piemontese e falsandone dunque il giudizio dei degustatori”.

Ancora più deciso il sindaco Alessandro di Santo: “E’ come se nel Sannio si producesse un ottimo formaggio dal nome ‘Parmigiano’, per cui le difficoltà di commercializzazione sarebbero notevoli”.

Tra i possibili rimedi, ecco la proposta del Consorzio “Tutela Samnium”: cambiare nome, scegliendone un secondo nome, sfruttando le norme ministeriali.

Il Riesling valdagnese

Nelle famiglie dei contadini di un tempo era chiamato “el rìsli”. Veniva bistrattato e utilizzato come vino da pasto, con uve vinificate solo per uso domestico: spesso accompagnava un piatto di minestra al rientro dal lavoro nei campi. Invece le uve ritenute di maggior pregio e che garantivano un solido sostentamento economico per la famiglia, finivano dritte in cantina sociale. Di generazione in generazione, però, le abitudini sono cambiate; come pure sono mutate le condizioni economiche. Oggi il riesling, vitigno principe per territori come Germania e Austria, ha cambiato essenza: è diventato un vino di passione che, nel caso della Tenuta Dalle Ore di Trissino, ha garantito addirittura l’ingresso nei primi dieci produttori italiani di questa tipologia. In più, con il vanto di essere l’unico vino veneto ammesso in finale. In barba alla più blasonata tradizione teutonica i fratelli Marco, Vittorio e Luciano Margoni Dalle Ore hanno sbaragliato la concorrenza dei rivali nazionali (friulani soprattutto) nonché europei per quanto riguarda la qualità, salendo sul podio al concorso organizzato a Naturno, in provincia di Bolzano, dall’Associazione nazionale riesling d’Italia. Leggi il resto di questo articolo »

Il vino sommerso riemerge dal Paguro

Stappate le prime 100 bottiglie lasciate a maturare tra i resti della piattaforma esplosa 57 anni fa.

RAVENNA – Sono rimaste a maturare per oltre sei mesi nelle profondità dell’Adriatico, nascoste nella ‘pancia’ arrugginita del relitto del Paguro. Ora sono pronte per essere stappate, degustate e messe in commercio, come inedito esperimento di vino sommerso. Con le prime bottiglie ripescate al largo di Porto Corsini, nasce così ufficialmente la Tenuta del Paguro.Si tratta di un’insolita cantina, pensata dai due ravennati Raffaele Ravaglia e Gianluca Grilli proprio all’interno della piattaforma per l’estrazione di idrocarburi sprofondata nel 1965, divenuta un reef artificiale tra i più amati dai sub, e dal 2010 sito di interesse comunitario.

Sul finire della primavera scorsa i due soci avevano posizionato – con l’aiuto dei sub dell’associazione Paguro – oltre 200 bottiglie di vino a una profondità tra i 18 e i 27 metri, per sperimentare l’invecchiamento di quattro diverse qualità romagnole in condizioni ambientali non garantite da nessun’altra cantina convenzionale. Assenza di raggi Uv, temperatura costante tra i 10 e i 13 gradi e continuo flusso d’acqua: fattori permessi nel cosiddetto ‘termoclino’, volgarmente chiamato ‘taglio dell’acqua’, cioè una linea immaginaria che separa l’acqua di superficie da quella di profondità. Le bottiglie sono state qui, nascoste e racchiuse all’interno di quattro cesti di maglia metallica zincata. Hanno atteso fino agli ultimi di ottobre, quando due dei contenitori sono stati issati a bordo della Mephisto per il primo brindisi. Leggi il resto di questo articolo »

Un dubbio vitreo

Torno sull’annosa questione dei bicchieri dove versare il vino, e dai quali poi, in linea di massima, berlo.

In un altro post ho proposto la fondazione di un CLBT, vale a dire di un comitato di liberazione dal bicchiere tondo.

La moda del vino, e dell’enogastronomia in genere, ha infatti moltiplicato le forme dei calici e soprattutto ne ha aumentato a dismisura le dimensioni: da arnesi compatibili con la normale movimentazione di oggetti sulla tavola a vasi di fiori che nascondono i volti dei commensali e talvolta anche le pareti circostanti.

Finché si tratta di bevute conviviali, passi. Il problema è quando si utilizzano recipienti in vetro da nove litri per una degustazione comparativa. La differenza sta in fatti in questo: un bicchiere costoso, di cristallo, ampio, ricco di piombo (quindi microporoso, quindi in grado di sviluppare più particelle odorose), magari fatto a mano, esalta i pregi di un vino e ne minimizza i difetti. Al contrario, un bicchiere di umile vetro, spesso, cilindrico, magari ricavato da un contenitore per crema alimentare spalmabile*, esalta i difetti di un vino e ne minimizza i pregi.

Ho quindi il crescente sospetto, non sulla base di incontrovertibili studi scientifici ma di semplici osservazioni empiriche, che per capire un vino sia preferibile un banalissimo bicchiere dell’acqua. Se poniamo un rosso ha un leggero squilibrio verso le note del rovere, un bicchiere di grande qualità tenderà di solito a far emergere le note floreali e del frutto, riequilibrandone il quadro aromatico; lo stesso vino, in un bicchieraccio da combattimento, farà avvertire la nota boisé nuda, isolata, ancora più scissa. Lo stesso per uno squilibrio alcolico, o di surmaturazione, o di riduzione, etc etc.

Quindi, se organizzate banchi d’assaggio, concorsi enologici, degustazioni comparate, fiere del vino, sagre di Bacco e simili: qualche dozzina di bicchierozzi da osteria potrebbero funzionare egregiamente.

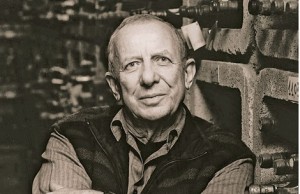

Luigi Veronelli: l’immortale

L’anima dell’anarco-enologo che ha cambiato l’enogastronomia italiana è più viva che mai. Un libro lo racconta. E una fiera del vino “alternativo” continua la sua rivoluzione: perché la vita è troppo corta per bere vini cattivi.

Luigi Veronelli è stato un grande estimatore e conoscitore del vino, giornalista, editore, filosofo e volto della televisione. Classe 1926, ha portato per primo la cultura gastronomica del Paese nelle case egli italiani, quando ancora la tv era in bianco e nero e la scelta di un solo canale.

È stato autore delle prime rubriche gastronomiche e delle prime guide ai vini italiani, si è battuto per la rinascita del vino e dell’olio extravergine di qualità, antesignano delle denominazioni d’origine e di pensieri scomodi, come quello per il “prezzo sorgente”, ossia la dichiarazione in carta dei vini del prezzo di acquisto dal produttore. Lui sentiva in un vino genuino “il sudore versato fra le vigne” e nei grandi Brunelli “le sinfonie di Mahler”, ma nelle sue guide rifiutava i punteggi e le classifiche, andando invece a scovare vignaioli nascosti, sconosciuti e sopraffatti dal grande mercato del vino industriale. Leggi il resto di questo articolo »